皆さんは「新書」という言葉を聞いたことがあるけれど、「どんな本が新書なのかわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本屋さんに行くと、様々なサイズや装丁の本が並んでいますが、新書もその一つです。

新書は、特定のテーマについて深く掘り下げた内容を手軽に読めるように作られた本で、教養を深めたい人や新しい知識を得たい人におすすめの形式です。

この記事では、新書の特徴や他の形式の本との違い、選び方などを詳しく解説します。

「新書」と「単行本」の違い

新書と単行本は、どちらも幅広いジャンルの本がありますが、サイズ、価格、内容に違いがあります。

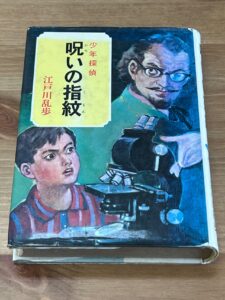

新書サイズは厳密に統一されておらず、印刷所・出版社によって大きさが異なります。

新書と単行本の特徴を以下の表にまとめています。

これらの違いを理解することで、自分の読書目的や好みに合った本を選びやすくなります。

サイズ、価格、内容で徹底比較

| 特徴 | 新書 | 単行本 |

| サイズ | 一般的に105~113mm×172~174mm | B6判、四六判など様々 |

| 価格 | 比較的安価(1,000円前後が多い) | 比較的高価(1,500円以上が多い) |

| 内容 | 特定のテーマを深く掘り下げたものが多い。教養書、入門書など。 | 小説、エッセイ、ビジネス書、学術書など幅広い。 |

| 装丁 | ソフトカバーが中心 | ハードカバー、ソフトカバー両方ある |

新書は、持ち運びしやすいサイズで、価格も手頃なものが多いため、通勤・通学中やちょっとした空き時間に気軽に手に取りやすいのが特徴です。

内容も、特定のテーマについて専門的な知識をわかりやすく解説したものが多く、新しい分野を学ぶための入門書としても優れています。

例えば、ある分野の第一人者が、その分野の歴史や現状、今後の展望などをコンパクトにまとめた新書は、その分野に関心を持つ読者にとって非常に役立つでしょう。

一方、単行本は、サイズや装丁、内容が多岐にわたり、小説やエッセイ、ビジネス書、学術書など、様々なジャンルの本があります。

ハードカバーの単行本は、装丁が美しく、保存性に優れているため、長く手元に置いておきたい本や、特別な贈り物にも適しています。

ソフトカバーの単行本は、比較的価格が抑えられており、気軽に購入できるものも多いです。

目的別おすすめ!新書と単行本の選び方

- 新しい分野を学びたい、教養を深めたい → 新書

- 小説やエッセイを楽しみたい → 単行本

- 専門的な知識を深く学びたい → 単行本

- 手軽に読書を楽しみたい → 新書

例えば、新しい学問分野に挑戦したい場合、新書はその分野の概要や基本的な考え方を効率的に学ぶのに適しています。

ある程度知識がついてきたら、より専門的な内容を扱った単行本に挑戦してみるのも良いでしょう。

小説やエッセイは、単行本でじっくりと著者の世界観に浸るのがおすすめです。

お気に入りの作家の作品を、装丁の美しい単行本で集めるのも、読書の楽しみ方の一つです。

「新書」と「文庫」の違い

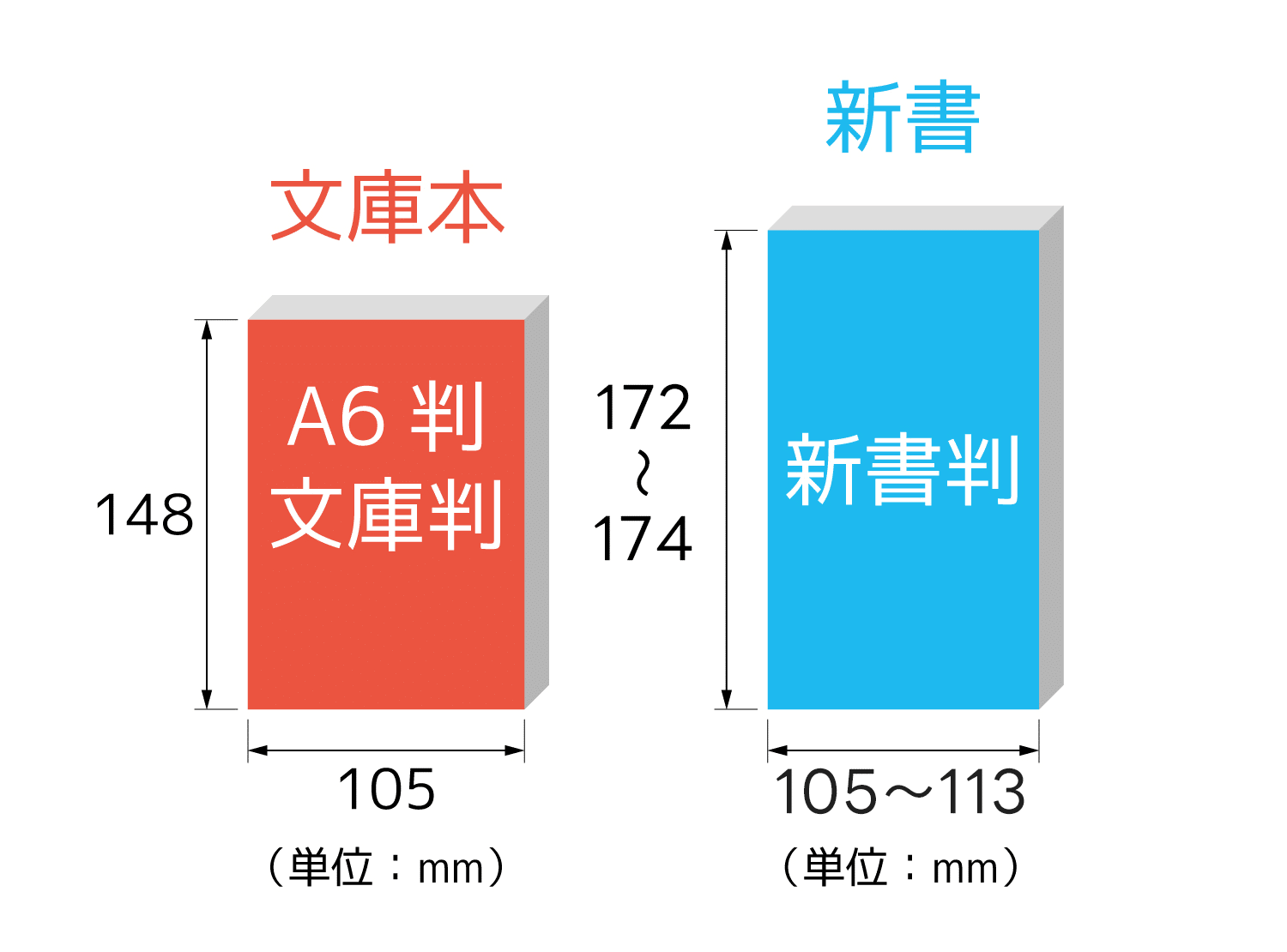

新書と文庫も、どちらも比較的小さめのサイズで、手軽に読める本ですが、成り立ちや内容に違いがあります。

新書サイズは厳密に統一されておらず、印刷所・出版社によって大きさが異なります。

新書と文庫の特徴を以下の表にまとめています。

これらの違いを理解することで、読書目的や好みに応じて、どちらの形式を選ぶべきかの判断材料になると思います。

| 特徴 | 新書 | 文庫 |

| サイズ | 一般的に105~113mm×172~174mm | A6判(105mm×148mm) |

| 価格 | 比較的安価 | さらに安価 |

| 内容 | 特定のテーマを深く掘り下げたものが多い。教養書、入門書など。 | 小説、古典、エッセイなど。過去に出版された単行本を再編集したものが多い。 |

| 発行の目的 | 新しい知識や考え方を広める | 広く読者に読んでもらう |

文庫は、過去に出版された単行本を再編集し、より多くの人に読んでもらうことを目的に発行されることが多いです。

そのため、名作小説や古典、エッセイなど、長く読み継がれている作品が多く、価格も新書よりさらに安価な傾向があります。

文庫版では、単行本にはなかった解説や年譜などが追加されていることもあり、作品をより深く理解するための手助けとなるでしょう。

また、文庫はサイズが小さく、軽量であるため、携帯性に優れており、外出先での読書にも最適です。

一方、新書は、特定のテーマについて深く掘り下げた内容を、比較的コンパクトなサイズで提供することを目的としています。

新しい知識や考え方を広めるために書き下ろされたものが多く、教養書や入門書として利用されることが多いです。

「小説」「ビジネス書」「実用書」の違いを解説

新書は、一般的に小説は少ないですが、ノンフィクション、ビジネス書、実用書など様々なジャンルがあります。

それぞれのジャンルが持つ特徴を理解することで、より自分の目的に合った新書を見つけやすくなるでしょう。

- ノンフィクション: 歴史、社会問題、科学など、事実に基づいて書かれたもの。「アンダー・ザ・ローカル」「銃・病原菌・鉄」など。ノンフィクション新書は、著者の綿密な調査や取材に基づいて書かれており、読者は客観的な視点から様々な事象について学ぶことができます。

- ビジネス書: 経済、経営、キャリアなど、ビジネスに関する知識や考え方を解説したもの。「入社一年目の教科書」「人を動かす」など。ビジネス新書は、ビジネスパーソンが仕事で成果を上げるためのノウハウや、キャリアアップのための考え方などを提供します。

- 実用書: 料理、健康、お金など、日常生活に役立つ知識やノウハウを紹介したもの。「医者が考案した最強の食事術」「貯金ゼロから始めるお金のふやし方」など。実用新書は、読者が日々の生活をより豊かにするための具体的な方法を提供します。

新書レーベルとは?特徴とおすすめレーベルを紹介

新書は、様々な出版社から刊行されており、それぞれの出版社が独自の新書レーベルを持っています。

レーベルというのは、各出版会社のブランドのようなものです。

例えば岩波書店の新書レーベルには「岩波新書」があります。

各レーベルによって、テーマや読者層、編集方針などに特徴があります。

これらの特徴を把握しておくことで、自分の興味関心に合ったレーベルを見つけやすくなり、より深く、効率的に知識を吸収することができるでしょう。

人気レーベルの特徴を比較

- 岩波新書: 1938年創刊の老舗レーベル。社会科学、哲学、歴史など、硬派なテーマを深く掘り下げた本が多い。専門家による質の高い論考が特徴で、教養を深めたい読者に支持されています。長い歴史の中で培われた信頼と実績があり、時代を超えて読み継がれる良質な作品が多いのが魅力です。

- 中公新書: 1962年創刊。歴史、文化、社会問題など、幅広いテーマを扱っています。学術的な内容をわかりやすく解説したものが多く、一般読者にも読みやすいのが特徴です。多様なテーマを扱っているため、読者の知的好奇心を幅広く満たしてくれるでしょう。

- 講談社現代新書: 1964年創刊。「知的好奇心を刺激する」をコンセプトに、現代社会や文化に関するテーマを扱っています。若者向けの話題も多く、幅広い読者に支持されています。現代社会のトレンドや若者の価値観を反映したテーマを積極的に取り上げているのが特徴です。

- 光文社新書: 比較的新しいレーベル。社会問題、ビジネス、ノンフィクションなど幅広いテーマを扱う。ベストセラーも多数輩出している。時代の変化に敏感で、読者の関心の高いテーマをタイムリーに提供しています。

これらのレーベル以外にも、様々な出版社が特色ある新書を刊行しています。

例えば、特定の分野に強いレーベルや、デザインにこだわったレーベルなどもあります。

新書レーベルを使いこなして、知識を広げよう

自分の興味や関心に合わせて、様々な新書レーベルを読み比べてみるのもおすすめです。

各レーベルの特徴を知ることで、より深く、より効率的に知識を広げることができます。

例えば、あるテーマについて複数のレーベルの新書を読み比べることで、多角的な視点から理解を深めることができるでしょう。

また、同じレーベルの中でも、様々な著者の本を読むことで、同じテーマに対する異なるアプローチや考え方に触れることができます。

まとめ

新書は、手軽に読めるサイズと価格で、特定のテーマについて深く掘り下げた知識を得られる便利な形式の本です。

様々なレーベルから、幅広いジャンルの本が出版されているので、自分の興味や目的に合わせて、ぴったりの一冊を見つけてみてください。

新書を読むことは、新しい知識との出会いであり、知的好奇心を満たすための素晴らしい手段です。

ぜひ、積極的に新書を手に取り、あなたの世界を広げてみてください。